中国航天科技集团公司

-

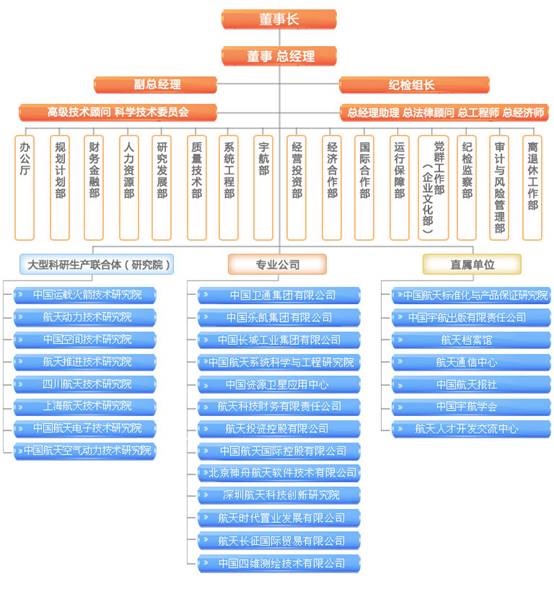

企业介绍中国航天科技集团公司是根据国务院深化国防科技工业管理体制改革的战略部署,经国务院批准,于1999年7月1日在原中国航天工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的国有特大型高科技企业,是国家授权投资的机构,由中央直接管理。前身为1956年成立的我国国防部第五研究院,曾历经第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部和中国航天工业总公司等发展阶段。中国航天科技集团公司承担着我国全部的运载火箭、应用卫星、载人飞船、空间站、深空探测飞行器等宇航产品及全部战略导弹和部分战术导弹等武器系统的研制、生产和发射试验任务;同时,着力发展卫星应用设备及产品、信息技术产品、新能源与新材料产品、航天特种技术应用产品、特种车辆及汽车零部件、空间生物产品等航天技术应用产业;大力开拓以卫星及其地面运营服务、国际宇航商业服务、航天金融投资服务、软件与信息服务等为主的航天服务业,是我国境内唯一的广播通信卫星运营服务商;是我国影像信息记录产业中规模最大、技术最强的产品提供商。作为我国航天科技工业的主导力量,集团公司是国家首批创新型企业,创造了以载人航天和月球探测两大里程碑为标志的一系列辉煌成就。组织架构:

-

人才资源到2013年底,集团公司人才队伍动态保持在16.6万人左右;在岗职工中,专职从事预先研究活动的科技人才比例达到15%;专业技术人才队伍中,具有研究生学历人才比例达到30%,大学本科及以上学历人才比例达到75%,中级及以上职称占49%;科技人才、管理人才队伍中,具有高级专业技术职务人才比例达到20%;技能人才队伍中,具有技师及以上职业资格等级人才比例达到10%;拥有国家最高科学技术奖获得者1名,两院院士34人,国家级专家95人,国家万人计划专家2名,国家千人计划专家24名,累计享受政府特殊津贴的专家2460人,国防科技工业有突出贡献专家61人,集团公司学术技术带头人414人;技能人才队伍中,技师及以上人员占9.1%,中国高技能人才楷模3人,累计“中华技能大奖”获得者10人,“全国技术能手”164人,“国防科技工业技术能手”31人,国家级技能大师工作室14个,集团公司级技能大师工作室33个,“航天技能大奖”获得者和“航天技术能手”594名。两院院士:任新民、屠守锷、孙家栋、阮元九、谢光选、闵桂荣、梁思礼、王希季、屠善澄、张履谦、朱森元、张贵田、孙敬良、梁晋才、沈绪榜、崔国良、余梦伦、曾广商、龙乐豪、刘宝镛、戚发轫、王礼恒、刑球痕、吴宏鑫、叶培建、孟执中、包为民、范本尧、陈福田、刘竹生、邹竞、杜善义、李仲平、王巍、姜杰。

-

科研条件

集团公司共拥有12 个系统级研发中心,13 个国家级重点实验室,15 个国家级工程中心,产业研发中心覆盖了集团80% 的研究单位;与高校联合共建两个“协同创新中心”和35 个产学研合作创新平台,并与国外高校及研究机构建立了12 个联合研发中心。

-

科研投入与成果2014 年自主研发投入达50 亿元,创新投入持续加大。科技成果:(1)成功开发出4种高稳定、高精度的碳-碳复合材料结构产品,这种“双高”碳-碳复合材料夹层结构属国内首创,技术达到国内领先、国际先进水平,为未来高精度航天器研制突破了材料瓶颈;(2)航天科技五院514所电缆网络产品研制获突破;(3)成功开发出国内首款纯芳纶无纬布结构防刺服;(4)自主可控专项国产化中低压输入抗辐照DC/DC变换器系列和10余款VDMOS系列产品顺利通过单粒子辐照试验,标志着该所已全面掌握辐照加固VDMOS的核心加固技术,变换器和上述系列产品抗辐照能力取得重大突破,达到国内领先水平;(5)成功研制大直径锂电一体机,填补了国内高性能锂电一体机领域的空白;(6)首台自主设计并建造的自动化脱模整形设备投产,产品整形效果达到预期,效率提升5倍以上,人力资源也节省了60%;(7)完成第三代双组元10牛姿控发动机的全部研制工作,并使之顺利通过项目验收;(8)新研制的300千瓦级高效低噪大扭矩电机推进系统完成样机研制和各项摸底试验,此次完成样机研制工作,标志着该项技术达到世界先进水平。

-

奖项与资质集团公司成立以来,共获得国家、部级科学技术奖2000 余项,其中,国家最高科学技术奖1 项,国家科学技术进步特等奖5 项,一等奖12 项,二等奖37 项,国家技术发明二等奖4 项。“神舟十号与天宫一号空间交会对接机构项目”、“载人航天制导、导航与控制系统”荣获全国质量奖卓越项目奖。

- 企业需求

-

联系方式地址:北京市海淀区阜成路16号,邮编:100048电话:010-68767492网址:http://www.spacechina.com/n25/index.html